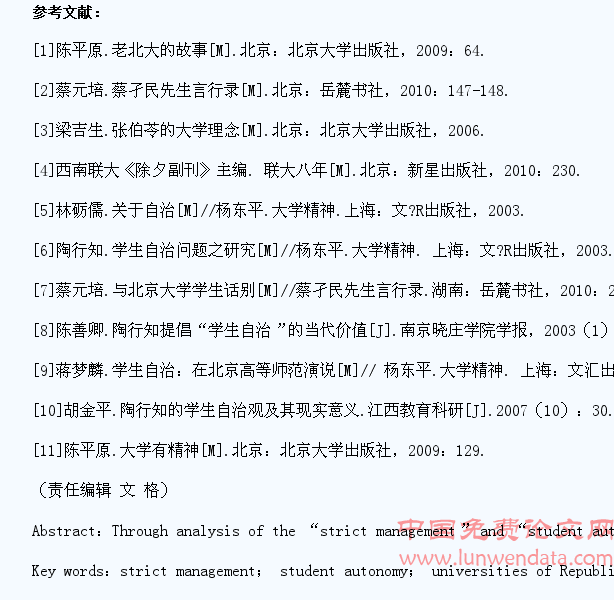

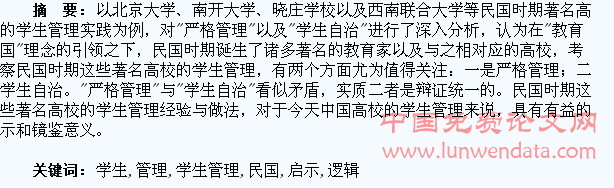

“严格管理”与“学生自治”:民国著名高校学生管理的实践逻辑与当代启示

中图分类号:G640

文献标识码:A DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2016.06.0046

1912年中华民国的成立,宣告了中国历史上最后一个封建帝制政权的瓦解,同时也标志着一个新时代的开始。尽管如此,“新时代”并没有摆脱外国列强的欺侮,国家独立、民族解放依然是“时代的主题”。在此背景之下,秉承“教育救国”的理念,民国时期诞生了诸多著名教育家以及与之相对应的高校。诸如蔡元培之于北京大学,张伯苓之于南开大学,陶行知之于晓庄学校,以及后来由北京大学、清华大学与南开大学合并组建的国立西南联合大学等。纵观民国时期著名高校的学生管理,有两个方面尤为值得关注。一是严格的学生管理;二是对于学生自治界限的界定。本文以北京大学(下文简称“北大”)、南开大学(下文简称“南开”)、晓庄学校以及西南联合大学等民国时期著名高校的学生管理实践为例,对“学生管理”与“学生自治”进行解析。

一、力矫此弊,悬为厉禁:严格管理本常态

当提及民国的高等教育时,我们习惯于“宏大叙事”,而忽略诸如学生管理等“细枝末节”的“小事”。然而,事实上北大之所以能够成为北大,南开之所以能够成为南开,与严格的学生管理不无关系。

谈论大学,尤其是中国近现代大学,蔡元培与北京大学是不能不提的,在一定程度上,蔡元培造就了北大,北大影响了一个国家的进程。1912年严复担任北京大学校长时,在《论北京大学不可停办说贴》中曾说道,“查北京大学考其程度教法,欲与欧美各国大学相提并论,固不可同年而语……”[1]。然时隔四年,在蔡元培接替胡仁源,执掌北大之后,北大以其“兼容并包、思想自由”的办学理念,网罗天下“学术精英”,一时扭转颓势,以革新之面貌,让世人瞩目。

在蔡元培就任北大校长之前,北大已经换过五任校长(严复、章士钊、马良、何??时、胡仁源),但没有一位能够使得北大焕发新的生机。此时,地处皇城边上,北大多作为升官发财之处所,成为“禄利之途”、“要誉之地”,且师生冶游现象层出不穷。1917年蔡元培在其就职演讲中“以三事为诸君告:一曰抱定宗旨。‘大学者,研究高深学问者也’,‘宗旨既定,自趋正轨。诸君肄业于此,或三年,或四年,时间不为不多,苟能爱惜光阴,孜孜以求,则其造诣,容有底止’,‘平时则放荡冶游,考试则熟读讲义,不问学问之有无……光阴虚度,学问毫无,是自误也’;二曰砥砺德行。‘方今风欲日偷,道德沦丧……诸君肄业大学,当能束身自爱……故品行不可以不谨严’;三曰敬爱师友。‘诸君自应以诚相待,敬礼有佳……至于同学共处一堂,尤应互相亲爱’……”[2]。以上三点为蔡元培“到校事视仅数日”对于学生(教授)所提的要求。此三点,今天看来,稀松平常,老生常谈,但在当时算是很严格的要求,不失为扭转学校风气的有力举措。

凡一学校有一学校之举措。相比蔡元培之温文尔雅的“以三事为诸君告”,军人出身的南开大学校长张伯苓则显得更加果敢与雷厉风行:“鉴于民族精神颓废,个人习惯不良,欲力矫此弊,乃将饮酒、赌博、冶游、吸烟、早婚等事,悬为厉禁。犯者退学,绝不宽假”[3]56。此外,从南开大学制定的学生管理措施中也可以看出其严格管理的特点,诸如:(1)各班添设辅导员;(2)教员告假,由教务课通知训育课派人到讲室看学生自修;(3)按照规章制度,每学期学生缺席逾四分之一即行降班(后改为三分之一)[3]4-12。再者,南开大学的考试制度也非常严格。如有作弊,当场抓卷,当天挂牌处分。期终两门考试不及格,就得留级。

以上是近代深具代表性的两所高校对于学生管理的相关规定,从学习态度、道德品行、个人习惯等日常生活的方方面面多有要求,事无巨细,范围甚广。虽院校之间存在一定的差异性,但其严格管理的宗旨未变。

然而,大学的严格管理,除了涉及学校对于学生的严格要求之外,还牵涉到教授在教学方面对于学生的严格要求。愈是认真、治学严谨的教授,对于学生的要求愈严格。西南联大时期,因高校内迁,教授云集,其严格表现也各具特色。钱端升,联大政治系教授,其对学生上课人数要求非常严格,人数不够,便扬长而去;孙承谔,联大化学系教授,此君平时对学生非常和蔼,考试如讲课一样轻松,可当他一旦发现学生考试作弊,就会使你受到最严厉的处分;黄子卿,联大化学系教授,同样对学生的出勤率非常在意,每次上课之前都要花几分种来清点人数;吴达元,清华老教授,教书认真负责,第一天交的练习,第二天就发下来,而且改的非常仔细,当然,对于学生也非常严格,一年下来,在班上能侥幸不被骂的学生没有几个,对女同学亦不口下留情。

此处列举的虽然仅是联大众多教授中的几位,但足以说明联大教授们对于学生学业甚至品行的严格要求。然而,虽如此,联大的学风也并非一直不错。费青(费孝通之兄)就曾批评联大“松弛散漫”[4]。这批评,正好从一个侧面反映出大学的管理不应“松弛散漫”,理应严格要求。在关于联大教授的追忆当中,较为常见的感触就是,师生之间如冯友兰所说,“打成一片”,也如陈平原所说“一起经历苦难,一起探索学问。”以上诸教授虽严格要求,有的甚至不惜牺牲“自身形象(对女生亦不口下留情)”,其目的“惟精惟一”,即为新中国留下“读书的种子”,为大学之所以为大学而努力。

然而,无论学生管理有多严格,都是外在和被动的。其实作为教育工作者,最希望看到的是学生主动的严格要求自己,由外在、被动的严格要求转化为自身内在、主动的选择。当一个人的内心还不够强大到足以抵御外在干扰时,外部条件的干预将起着很重要的作用。此时,严格的管理能够部分解决内心的游移与不在状态。 二、立法守法,共同治理:学生自治有界限

20世纪初,随着西方资产阶级的民主思潮涌入中国,加之1919年4月杜威访华、早期留学欧美的“海龟回游”,使得民主的概念在与“旧中国”刚刚决裂的“新时代”得以“生根发芽”,广为传播,深刻地体现在政治、经济以及文化生活的方方面面。对应于教育,则强调“教育独立”、“思想自由”等等。“北大永远的校长”蔡元培做了很多有益的尝试,诸如以法国学制为模版而实施的“大学院”与“大学区制”,虽然时隔一年不到,方案以失败告终,但其追求的教育独立,以及其蕴含的对于教育本质的追求,有着典范、深远的意义。与之相对应的,在学生管理领域,则强调学生自治。学生自治是民国著名高校学生管理的普遍特征。

学生自治起源于1531年,由宗教领袖路得的好友Trazendorf在德国Golblerg中学校创立[5]197。创立的原意在于维持校园秩序,便于处理学校日常事务,由于其效果不错,遂流行开来。随着社会发展,学生自治有了更深的内涵,即为培养道德服务,为学生将来走上社会而作准备。从陶行知对于学生自治的定义中可“窥见一斑”。“今日的学生,就是将来的公民”,学生自治是学生团结起来,大家学习自己管理自己的手续,从学校方面说,就是“为学生预备种种机会,使学生能够大家组织起来,养成他们自己管理自己的能力。”[6]185-186依据陶行知的定义,民国高校在进行学生管理时,均强调学生自治,并践行之。

1920年10月蔡元培前往欧洲考察,在临行前的学生欢送会上,他虽指出了学校学生自治存在的诸多问题,但依然对于学生自治抱有信心,确信学生自治能够有更大的进步[7]。南开大学不仅在形式上顺应学生自治的“时代潮流”,亦在实际行动上有所作为。1921年,南开因疫停校,张伯苓遂率领教职员工及学生数人,前往京西香山慈幼院开会,商讨校务。会中专设议题,讨论学生自治的议案,并达成两个“共识”:一是先以讲室、柔软操两项入手,若有效果再图扩充;二是各班班长改为值周生,维持自治之事宜[3]11 。为进一步推进学生自治,在另一议题中规定每班特设辅导员,为各班学生自治的顾问,且废除班长以发展民治精神。南开大学在学生管理中对学生自治作了有益的尝试,较蒋梦麟所总结的“治而不自”有了质的飞跃。与蔡元培、张伯苓不同的是,陶行知在1919年10月份的《新教育》杂志上撰文,对于学生自治作了理论上的阐述,并在晓庄学校、山海工学团以及抗战期间的育才学校等中加以推广。其倡导的“小先生制”为抗战、建国作出了贡献,培养了“追求真理的小学生”,“自觉觉人的小先生”,“手脑双挥的小工人”[8]。

然而,对于学生自治的“盛况”,学者们亦表达了自己的悲观,诸如林砺儒在1934年的《?鹎诖笱?师范学院月刊》上就曾撰文,“迄今,国内各学校学生自治已经过十几年,回顾起来,成绩很少可观”。文中也给出了“很少可观”的原因在于“中国的国民性是极不宜于团体自治的”[5]198 。且不论国民性本身的问题,有一点是可以肯定,作者在审视学生自治“中国化”的轨迹时,表达了对于学生自治能否取得预期效果的担忧。同样,在较早的时候,蒋梦麟对学生自治也表达了担忧,其在1919年发表《学生自治》的演说,告诫刚刚引入学生自治的莘莘学子“诸君!自治不是好玩的事情”[9]。联系各高校当时的实际情况,两位的担忧不无道理。

因倡导学生自治,发扬“民治精神”,加之青年学生热情有余而理性不足,使得学生自治难免走入误区,纪律松弛,越发放肆,难以管理。蔡元培虽对“学生自治抱有信心”,但在实际的工作中,对于学生自治不是不加限制,诸如有学生要求加入评议会,即被否决。至于南开大学,虽然实行学生自治,但对于学生自治亦不放任。为此,南开大学在每个班级特设辅导员一名,用以指导学生自治的开展。辛亥革命之后,由于国力日衰,南开大学常利用“国耻日”举行纪念活动,以此来激发学生的爱国热情。但是行伍出身的张伯苓并不赞成学生走上街头,罢课游行,认为“只以手持旗帜游行于街市为爱国亦不免于肤浅”[3]78。

从北大、南开学生自治的实践来看,蔡元培与张伯苓对学生自治均持谨慎的态度,在实际操作中能够很好地明确学生自治的界限。从蔡、张二人在学生管理中所遇到的情况来看,学生自治必须要有明确的界限。

何谓学生自治的界限?陶行知强调:“学生自治不是自由行动,乃是共同治理;不是打消规则,乃是大家立法守法;不是放任,不是和学校宣布独立,乃是练习自治的道理”,所负责的范围限于“学生应该负责的事体”[6]185-186。正如胡金平教授所说,学生自治的本质在于民主社会自治能力的练习[10]。既然是“练习”,则必然要处理好学生与学校、学生与教师之家的关系,要明确各自职责,并在特定的框架内做好自己应该负责的事情。

三、结论与启示:严格管理与学生自治的辩证统一

我们回顾和总结民国时期著名高校学生管理实践当中的两个重要方面,一是严格的学生管理;二是学生自治的界限,有着非常重要的现实意义。在当前高校学生管理的实践中,存在着一种倾向,即在学生“维权”意识日益高涨的现实环境之下,高校对于学生日常事务越来越“不敢管”,而最终导致课堂纪律越来越松弛,学风越来越涣散。出现这种情况的原因之一在于对高校学生管理的本质认识不清,对学生自治的界限界定模糊。

从上文对于民国时期著名高校学生管理的实践来看,学生管理本应该是严格的,正所谓“不以规矩不能成方圆”。之所以要严格管理,与青年学生的年龄特点有关,也与保障教育成效,贯彻落实教育宗旨有关。在当下,严格的学生管理是高校“立德树人”教育目标实现的前提和基础。没有严格的学生管理,高校人才培养质量将难以保障。但是,尽管倡导严格的学生管理,这并不表明学生自治空间的消弭。在当前,所谓学生自治,也即学生自我教育、自我管理、自我服务,也即积极发挥学生的主体能动性,通过自主、自觉、自为、自律的方式,提高自身能力、培养综合素质,这也是“立德树人”的内在要求。严格管理与学生自治,看似矛盾,但其实二者是辩证统一,缺一不可的。严格的学生管理是实施学生自治的前提和保障,不管是“严格管理”,还是“学生自治”,都是人才培养中不可或缺的重要手段和方式。 习近平总书记在谈及高校人才培养时曾说道:要办好社会主义大学就是要强化思想引领,牢牢把握高校意识形态工作领导权。改革开放30余年来,境外各种思潮、主义潮涌大学校园,也由此滋生了自由散漫、不受限制和约束的作风,对当今高校学生管理,乃至人才培养提出了更高的要求。如果引用陈平原教授的一句话来说,就是“今天的中国大学早已不再是自我封闭的象牙塔,而是用某种夸张的形式折射着转型期中国的所有疑难杂症”[11] 。诚愿本文能对当前高校学生管理工作带来些许启示,抑或为推进学校“立德树人”教育目标的实现提供一些镜鉴。